|

|

![]()

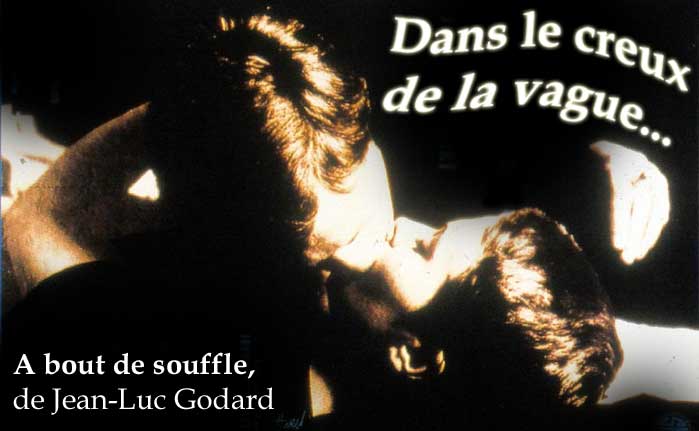

"Quelle

est votre plus grande ambition dans la vie ?"

"Devenir immortel... et puis... mourir."

|

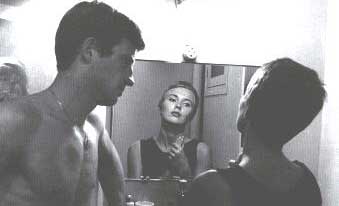

Sur

la route qui le ramène à Paris, Michel Poiccard,

un jeune escroc, se fait arrêter par un policier qu'il abat

avec une arme cachée dans la voiture qu'il conduisait,

volée à Genève. Néanmoins, il se rend

à Paris afin de récupérer un magot, retrouver

Patricia, une américaine, future journaliste qui vend le

New York Herald Tribune dans les rues et dont il est tombé

amoureux, pour enfin s'enfuir à Rome. Mais les difficultés

pour récupérer l'argent s'enchaînent et ses

sentiments pour Patricia deviennent de plus en plus flou. Parallèlement,

la police retrouve sa trace et se fait menaçante. C'est

sous leur pression que Patricia dénonce Michel... Premier

long métrage de Jean-Luc Godard, scénario de François

Truffaut, début de la Nouvelle Vague... Comme contexte,

il y a pire.

|

![]()

|

|

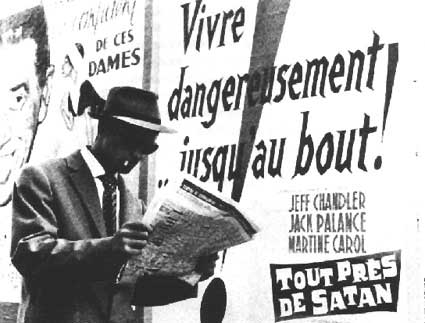

Jean-Luc

Godard crée l'une des plus grandes oeuvres du cinéma

français (et mondial), un modèle du genre ou le

réalisateur reprend à son compte certaines ficelles

de la série B/Film Noir américain, genre qu'il affectionne

particulièrement.

Le rapprochement avec En 4e Vitesse de Robert Aldrich, autre grand film, est inévitable ; un antihéros comme personnage principal et une quête qui débouche sur une issue tragique. Dans l'un comme dans l'autre, on ne sait rien sur les objets morbides convoités, une boîte et un magot. Qu'y a-t-il dans la boîte que recherche Mike Hammer ? D'où provient le magot ? Que contient-il exactement ? On ne le sait pas et on s'en fiche. C'est le Mc Guffin d'Hitchcock, un simple prétexte aux actions qui en découlent. Plus dure sera la chute, autre référence de la série B américaine (entendons nous, série B signifie film de seconde classe fait avec peu de moyen et non film fantastique de qualité médiocre ; ce n'est pas non plus un terme péjoratif), résonne finalement comme un signe du destin, un ultime avertissement à l'intention de Michel. Mais celui-ci, inconscient évidemment, ne voit qu'Humprey Bogart, la star qu'il admire et à qui il emprunte l'un de ses tics (il se passe régulièrement le pouce sur les lèvres). |

|

Avec

A bout de souffle, Godard se joue des firmes américaines

et viole librement le code Hayes, code d'autocensure en vigueur

à Hollywood jusqu'en 1966 (le film est sorti en 1960) et

montre des gros plans de lèvres qui se joignent ou encore

une tâche de sang évoluer dans le dos de Michel.

Il utilise dans ce film un montage osé et risqué (certains ont même dit raté) qui prend le parti de l'imperfection avec de récurrentes sautes d'image. Aujourd'hui, ça choque encore, ce qui laisse pressentir les réactions de l'époque. Il y a également ce monologue du début, dans la voiture, avant que le meurtre n'ait lieu. Michel parle longuement, regarde la caméra (contre-indication absolue au cinéma) et nous balance un "allez vous faire foutre" qui matérialise l'indifférence affirmé de cette poignée d'artistes/critiques de la Nouvelle Vague, qui osent tout pour l'idée qu'ils se font du septième art, quitte à ne pas plaire. Une autre allusion à ce mouvement qui prend forme provient de l'intervention d'une jeune femme qui vend, dans la rue, "Les Cahiers du cinéma" et demande à Michel Poiccard s'il n'a rien contre la jeunesse. Il répond "Si, moi j'aime bien les vieux" ; sa mort leurs donnera raison. |

|

|

F.

Truffaut et J-L. Godard se sont appropriés ce fait divers

pour en faire un film où leurs idées s'expriment.

Là où d'autres réalisateurs auraient montré

une simple cours poursuite, faisant le parallèle policiers/voleurs,

J-L. Godard met de côté la narration et donne un

angle nouveau à ce type de sujet. Son escroc/héros

a une âme, on le prendrait presque en sympathie, et on découvre

ainsi ses préoccupations, sa psychologie.

|

|

"Entre

le chagrin et le néant, je choisis le néant. Le

chagrin est un compromis." |

|

|

|

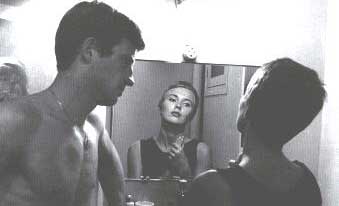

Un

dernier mot sur les acteurs. Leurs dialogue sont plus proches

de la réalité que bien d'autres films, le vocabulaire

("je veux re-coucher avec toi", merci François)

est quotidien et on retrouve les blancs qui rythment une conversation

normale. Le jeu des acteurs, propre aux films de la Nouvelle Vague,

est très éloigné de la réalité

sans être théâtral ou invraisemblable pour

autant. C'est une manière hybride de jouer, mais surtout

de parler (voir J-P Léaud chez Truffaut, et C. Chabrol

qui continue même dans ses derniers films de diriger de

cette manière). Quelques-uns ont dit que c'était

mal joué, c'est simplement différent. Et puis, tour

de force, pour une fois, Belmondo est convenable. |

![]()

Pas d'avis en ce moment.

![]()

![]()

|

A

bout de souffle Réalisation,

production, distribution |

|

|

Acteur(s) Jean-Paul Belmondo : Michel Poiccard Jean Seberg : Patricia Franchini Daniel Boulanger : l'inspecteur Vital Henri-Jacques Huet : Antonio Berutti Roger Hanin (Antoine Flachot) : Carl Zubert Van Doude : Van Doude Claude Mansard : Claudius Mansard Liliane David : Liliane Jean-Pierre Melville : Parvulesco Jean-Luc Godard : le dénonciateur Jean Domarchi : le pochard Richard Balducci : Tolmatchoff Michel Fabre : l'adjoint de l'inspecteur Vital Andre S. Labarthe : un journaliste Philippe de Broca (non crédité) |

| Equipe Technique Compositeur : Martial Solal Directeur de la photographie : Raoul Coutard Directeur artistique : Claude Chabrol Monteur : Cécile Decugis, Lila Herman |

|